モグモグ食べよう! – 噛むことの大切さ

2025年05月19日 (更新日:2025年05月18日)

「噛む」という当たり前の行動が、私たちの健康寿命に影響することをご存知でしょうか?

食べ物をしっかりと噛んで、唾液と混ぜ合わせるという基本的な機能が衰えることは、消化吸収だけでなく、全身の健康に様々な影響を及ぼします。

目次

現代人は噛まなくなってきた

子供が大好きなカレーライス、ラーメン等、実はそれほど噛まなくても食べることができるメニューです。

子供が大好きなカレーライス、ラーメン等、実はそれほど噛まなくても食べることができるメニューです。

菓子パンも柔らかく、すぐに食べることができます。

時間もかからないし、手軽だし、子どももよく食べてくれるしということで小さい時からほとんど噛まなくていい食事が習慣化すると流し込み食べといった食べ方につながってきます。

何か食物を口に入れた後、お茶やお水などで飲み込んでしまう食べ方です。

これでは、食べ物を歯で噛み砕き、舌で唾液と混ぜて十分に塊にするという基本的な食べる機能が発達しにくくなります。

噛む回数が減ってきた

現代人の噛む回数は、昭和初期に比較して半分以下になっていると言われています。

昭和初期1420回に対して、現代は620回といわれています。

現代の日本人は噛まなくなってきているのです。

昔、江戸時代は、お米を炊いても保温が無いため、必然的に硬いごはんや冷や飯を食べるしかありませんでした。また、おかずも硬いものが多かったと言われています。

明治時代になると、洋食が食べられ始め、柔らかいものを食べる機会が増えていきます。

昭和後半になると、現代に近くなり、ハンバーグやレトルト食品などあまり噛まなくて済むような柔らかいメニューになっていきます。

カレーライスは飲み物という名言?がありますが、あまり噛まずに流し込むことができるメニューの一つであることは間違いなさそうです。

飲むゼリーも出てきて、全く噛まなくても栄養を取ることもできるようになってきました。

栄養は取ることができても、噛む機能は鍛えられませんので、顎の発達も不十分になってしまいます。

噛むことの重要性

1.唾液が良くでる

・唾液が食べ物をまとめてくれる

・唾液が食べ物をまとめてくれる

良く咬むと唾液の分泌が促されます。

唾液があると、食べ物をまとめやすくなることから、飲み込みやすくなります。

唾液が少ないと、パサパサした食品を食べにくくなります。

・消化吸収を助けてくれる

唾液中にはアミラーゼという酵素が存在しており、デンプンを分解して麦芽糖や多糖に分解するという働きがあります。

特に、唾液は胃での消化作用を助けてくれる役割があります。

よく噛むことで唾液が分泌されると胃の負担を軽減されるのです。

2.生活習慣病の予防になる

よく噛んで食べると、食後の満腹感や満足感が得られやすいと言われています。

肥満の予防のためにも、しっかりと噛んで食事をしましょう。

良くダイエットとして1口30回噛むといいと聞いたことがあるかもしれません。

良くダイエットとして1口30回噛むといいと聞いたことがあるかもしれません。

1口30回噛むのは、はじめはなかなか大変です。噛む回数を気にしすぎて、楽しい食事が苦行になるのはよくありません。

食べ物によっては、30回も噛むことができない食べ物もあります。

まずは、1口食べたら、おいしいと味わい、口の中から食べ物が無くなるのを待って、次の食べ物を入れるというところから始めましょう。

よく噛んで食べると食後の血糖値の上昇を抑えるということも言われています。

いつもよりしっかりと噛むことを意識して、食事もより噛む回数の多い食材を取り入れることで無理なく噛むことができるようになります。

※参考サイト 厚生労働省 e-ヘルスネット 速食いと肥満の関係

https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/teeth/h-10-002.html

3.噛むことで脳が活性化する

噛むことで脳の血流が増加することが報告されています。

よく噛んで食事をすることで、多くの情報が脳に送られます。

噛むことで脳にさまざまな情報が伝わり、脳のさまざまな部位が同時に活性化されます。

前頭前野は、コミュニケーション、感情の制御、記憶の管理、意思決定など、高度な認知機能を担っていますが、しっかりと噛むことで活性化されると言われています。

歯の本数が少なくなると、脳にある海馬の容積が縮小することが明らかになっています。

海馬は記憶の形成と保持に重要な役割を担っているところです。

歯を失って本数が少なくなると、海馬で新たに生まれる神経細胞の数が減るだけでなく、誕生した細胞の寿命も短くなると言われています。

歯がほとんどなくても、入れ歯を使用している人は、入れ歯を使っていない人よりも認知症の発症リスクが低いという報告もありますので、たとえ歯を失ったとしても、入れ歯を上手に活用するなどして、噛む力を維持することが非常に重要です。

日常の食事の工夫で咬む回数を増やそう

食べ物を噛んでうまくまとめることができないと、誤嚥性肺炎の発症率が上がったり、誤嚥や窒息につながったりすると言われています。

普段から噛む食事を取り入れて、噛む力を維持しましょう。

かむかむチェックシートというものがあります。

1週間、ご自身がどのようなものを食べているかチェックしてみましょう。

あまり噛まなくてもよい食品ばかり食べていたということはないでしょうか。

今、食べているものを把握して、それよりも少し噛む回数が増える食物を選択すると、噛む力を鍛えることができます。

※参考サイト 青森県歯科衛生士会 かむかむチェックシート

まとめ

「噛む」という当たり前の行為が、私たちの健康寿命を延ばすための重要な要素の一つです。

日々の食生活の中で少し意識して「噛む」ことを心がけてみましょう。

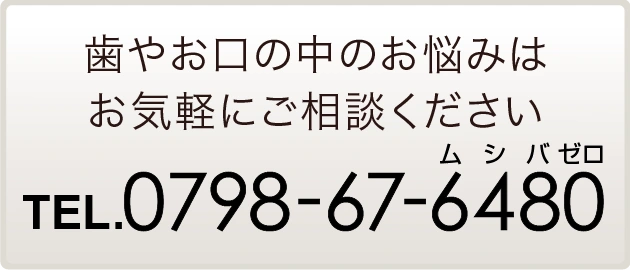

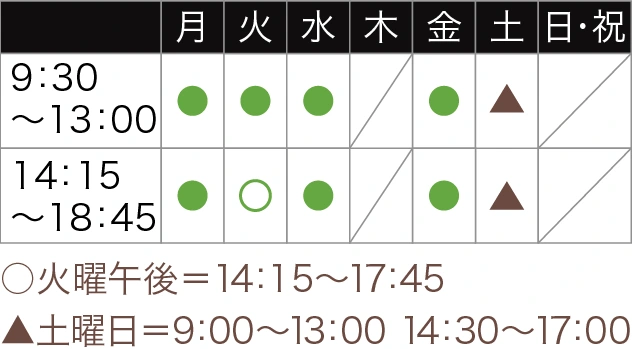

痛む歯がある、入れ歯が合わないなどがあるとしっかり咬むことができません。

噛みにくいなと感じたら、早めに歯医者さんに相談しましょう。